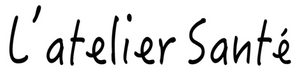

La colonne vertébrale joue plusieurs rôles. Elle permet plusieurs mouvements du corps humain, elle sert de support pour la tête et protège la moelle épinière. Son état est donc généralement un bon indicateur de la santé globale. De nombreuses conditions peuvent toucher la colonne vertébrale. Certaines d’entre elles ont un impact mineur sur la santé globale alors que d’autres peuvent l’influencer négativement. Dans cet article, vous en apprendrez davantage sur les diverses atteintes de la colonne vertébrale et sur les conséquences qu’elles peuvent avoir sur la santé générale, à court, moyen ou long terme.

Anatomie 101 de la colonne vertébrale

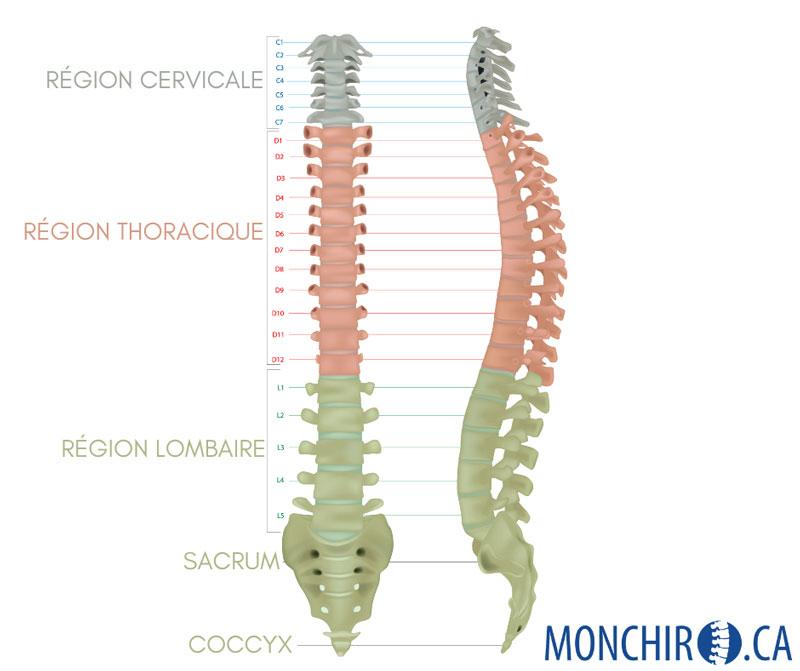

La colonne vertébrale se divise en 5 régions distinctes :

- Région cervicale, composée de 7 vertèbres mobiles

- Région thoracique, composée de 12 vertèbres mobiles

- Région lombaire, composée de 5 vertèbres mobiles

- Région sacrée, composée de 5 segments fusionnés

- Région coccygienne, composée de 4 à 5 segments fusionnés

Ces vertèbres et segments confèrent à la colonne vertébrale les rôles qu’on lui connaît :

- Protéger la moelle épinière

- Permettre le mouvement du corps humain

- Supporter la tête

Afin que ces rôles soient remplis adéquatement, la colonne doit être stable, forte et mobile. Contrairement à la croyance populaire, les os (vertèbres) ne sont pas les seules structures qui confèrent à la colonne vertébrale les capacités qu’on lui connaît.

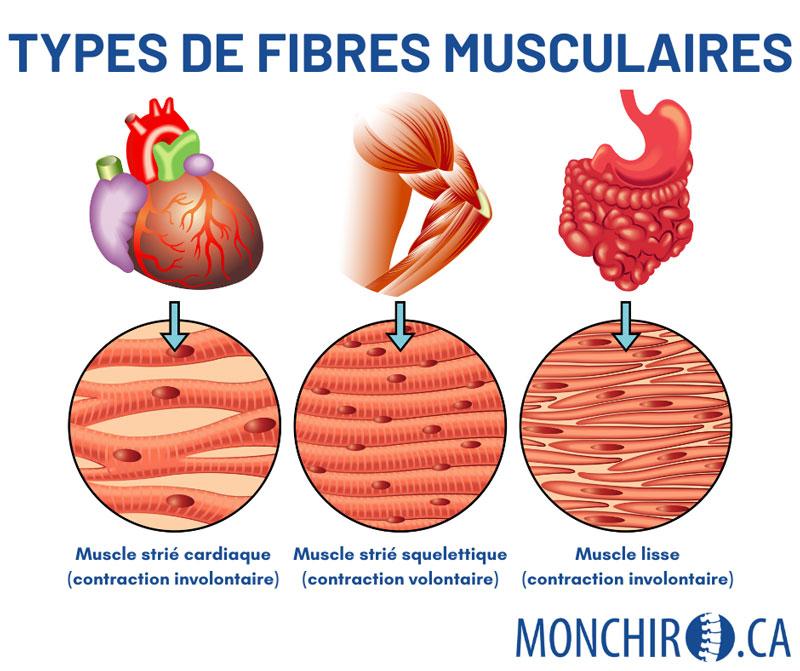

Plusieurs groupes musculaires permettent le mouvement de la colonne vertébrale. Ces muscles lui permettent de bouger, mais l’aident à stabiliser le tronc.

Les ligaments travaillent également en synergie avec les vertèbres et les muscles. Ils stabilisent les articulations et participent aussi au mouvement.

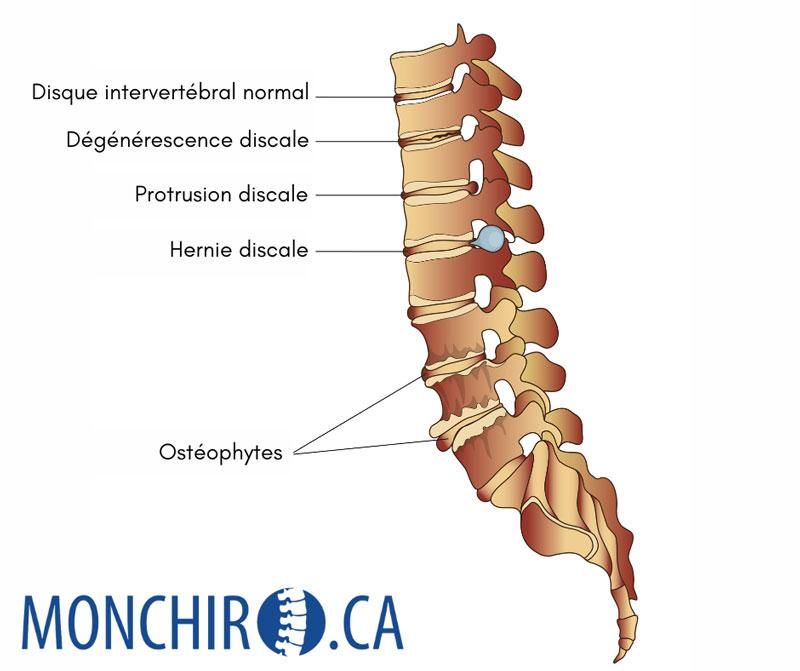

Les disques intervertébraux contribuent également au bon fonctionnement de la colonne vertébrale. Ils se situent entre chacune des vertèbres mobiles (à l’exception de C1-C2) et agissent comme des coussins qui absorbent les charges/impacts. Conjointement à ce rôle, ils permettent le mouvement du tronc.

Ils sont constitués de 2 parties distinctes :

- Le noyau pulpeux, très dense, composé principalement d’eau, qui supporte les charges et les distribue en fonction de leur direction vers l’anneau fibreux.

- L’anneau fibreux, très solide, composé principalement de collagène, qui maintient le noyau pulpeux en place et aide à la distribution de la charge.

Ensemble, ces structures permettent à la colonne vertébrale de jouer ses rôles de façon optimale.

Conditions pouvant compromettre les fonctions vertébrales

Plusieurs conditions touchent la colonne vertébrale. Selon le cas, elles peuvent avoir un impact plus ou moins grand sur les rôles joués par la colonne vertébrale et sur la santé en général.

1. Les conditions congénitales (présent à la naissance)

a. La sacralisation de L5 ou la lombarisation de S1

Il est également possible qu’on en compte un de moins qu’à l’habitude. En conséquence, ceci ajoute ou enlève un segment mobile à la colonne vertébrale. L’impact au niveau de la santé n’est pas majeur, mais la biomécanique de la colonne vertébrale change puisque le poids du corps n’est pas réparti sur le même nombre de segments. Un disque en moins diminue la capacité de mouvement au niveau de la colonne vertébrale. De plus, le disque surnuméraire n’est pas toujours composé comme les autres, ce qui impacte la répartition des charges à ce niveau. La conséquence la plus fréquente de cette condition reste la formation d’ostéoarthrose (arthrose) locale.

Dépendamment de son importance, elle influencera plus ou moins la mobilité vertébrale et pourra à long terme être associée (ou non) à la douleur lombaire. L’ostéoarthrose sera expliquée en détail plus loin dans l’article.

b. L’occipitalisation de C1

Au niveau cervical, il est possible que la première vertèbre vertébrale soit fusionnée au crâne. Le résultat est le même qu’avec la sacralisation de L5, c’est-à-dire que le mouvement est absent entre les 2 structures. Généralement, l’articulation entre ces 2 structures permet principalement la flexion et l’extension de la tête.

Lorsque cette condition est isolée (n’est pas associée à d’autres conditions), elle n’est pratiquement pas douloureuse. Lorsqu’elle l’est (ex.: le syndrome de Klippel-Feil), elle peut être associée à des douleurs cervicales et une compression des structures neurologiques environnantes comme la moelle épinière. Le résultat d’une compression de la moelle épinière peut avoir des conséquences potentiellement plus dangereuses que celles associées à une perte de mouvement d’un segment vertébral.

c. La vertèbre papillon

La vertèbre papillon est une affection plutôt rare et tient son nom de la forme associée à la vertèbre, puisqu’elle ressemble aux ailes d’un papillon. Cette malformation vient de la non-union de certains centres d’ossification pendant le développement embryonnaire. La vertèbre est donc de forme inhabituelle, ce qui influence la colonne vertébrale. La posture est altérée, d’autant plus qu’assez souvent, il n’y a pas qu’une seule vertèbre qui présente cette malformation. La conséquence est que les vertèbres et les disques intervertébraux adjacents doivent s’ajuster et compenser pour tenter de garder une posture droite. La biomécanique de la colonne vertébrale est altérée, ce qui peut mener à des troubles posturaux, la formation d’ostéoarthrose et de complications neurologiques.

2. Les conditions dégénératives

a. L’ostéoarthrose (arthrose) et l’atteinte discale

L’ostéoarthrose, ou arthrose, est une condition qui touche les articulations. Celles de la colonne vertébrale peuvent être atteintes. Lorsqu’elle s’installe, l’arthrose provoque une cascade de changements au niveau du cartilage de l’articulation :

- Amincissement du cartilage

- Diminution de l’élasticité du cartilage

- Désintégration du cartilage

Lorsqu’il se désintègre, le cartilage laisse flotter certains fragments dans l’articulation. Afin de compenser la perte de stabilité, l’os tentera de se “reconstruire” en formant des becs osseux (ostéophytes) aux pourtours de l’articulation. Plus l’arthrose évolue, plus l’articulation est touchée, car le liquide synovial se perd, les surfaces articulaires se rapprochent, les nouvelles parties osseuses se touchent et peuvent fusionner, ce qui empêche le mouvement articulaire. Le disque intervertébral perd son élasticité et sa forme habituelle. Le noyau pulpeux peut même sortir à travers les fibres de l’anneau fibreux et créer ce qu’on appelle une hernie discale. Au niveau vertébral, l’arthrose et la perte de mobilité qu’elle provoque à long terme peuvent être associées à l’apparition de douleur, l’absence de mouvement et une atteinte des structures nerveuses environnantes, comme les racines nerveuses et la moelle épinière.

b. La spondylolisthésis (spondylolyse)

La spondylolisthésis se caractérise par le glissement d’une vertèbre par rapport à celle qui se situe à son niveau inférieur. Elle peut se classifier en différentes catégories, mais dans un contexte dégénératif, elle cible principalement la région de L4-L5 et survient la plupart du temps après l’âge de 50 ans. Les causes de la spondylolisthésis sont multifactorielles et souvent associées à d’autres conditions comme la dégénérescence discale et l’ostéoarthrose.

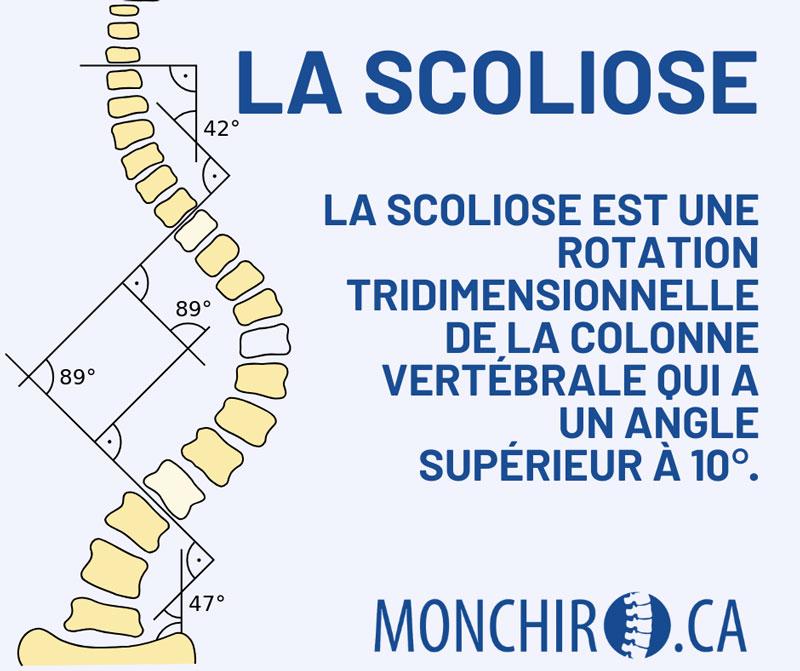

3. La scoliose

Un article complet pourrait porter sur la scoliose! Cette condition très complexe apparaît (ou commence à s’observer) pendant la croissance et se définit par une rotation tridimensionnelle de la colonne vertébrale. Cette rotation donne donc à la colonne vertébrale une forme en C ou en S, selon le cas. Puisque la colonne vertébrale est généralement en croissance lors du diagnostic, une progression de la courbe (qui suit la croissance des vertèbres) peut avoir un impact très grand et même occasionner une compression au niveau des organes comme le cœur et les poumons lorsque la condition est sévère. Sachant les complications potentielles de la scoliose, le chiropraticien sait que son dépistage est primordial auprès de la clientèle ciblée.

Une multitude de conditions peuvent atteindre la colonne vertébrale. Elles n’ont pas toutes été abordées et comme mentionné pour la scoliose, chacune d’entre elles pourrait être le sujet principal d’un seul article.

Lors de votre suivi chiropratique, votre chiropraticien peut contribuer à améliorer votre santé globale en évaluant, diagnostiquant et traitant des conditions qui ciblent la colonne vertébrale. Il sera également là afin de collaborer avec d’autres professionnels de la santé lorsque nécessaire. N’hésitez pas à le consulter!

Sources, telles que consultées le 5 avril 2024 :

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213653313000657